Рубрика: Геодезия и геология

Основные особенности развития земной коры и органического мира в мезозое

В результате киммерийских движений происходит колоссальная перестройка земной коры, и в конце мезозоя строение земной коры и география Земли стали существенно иными. По берегам Тихого океана появился мощный пояс горных сооружений и мощный вулканогенный Чукотско-Катазиатский пояс, а область, расположенная рядом с ними, дальше, в сторону талассократона Тихого океана, начала развиваться как типичный геосинклинальный пояс.

Значительные изменения произошли и в области Лавразии и Гонд-ваны. К концу мезозоя Лавразия и Гондвана распались, в результате чего появились молодые океаны—Атлантический и Индийский и соременные материки — Южно-Американский, Африкано-Аравийский. Австралийский, Антарктический, Северо-Американский и Евразийский, строение которых также очень изменилось. В результате глыбовых перемещений в области палеозойских сооружений появились щиты и плиты (Западно-Сибирская, Туранская), и эти сооружения превратились в типичные платформы — Урало-Сибирскую, Западно-Европейскую и некоторые другие. В пределах плкт развивались крупные трансгрессии и накапливались морские и континентальные толщи осадочных образований, с которыми часто связаны месторождения углей, нефти, газа и других полезных ископаемых.

Была значительно перестроена и структура древних платформ. На Сибирской платформе были сформированы такие крупные синеклизы, как Тунгусская и Вилюйская, впадины — Канская, Иркутская, Чуль-манская и другие, предгорный Приверхоянский прогиб (Ленская впадина) и некоторые более мелкие впадины.

В результате киммерийского тектогенеза на востоке Азии образовались также внегеосинклинальные впадины с их гранитными интрузиями и линейные складчатые структуры в осадочном чехле древних платформ. Поскольку внегеосинклинальные впадины образовались только в Тихоокеанском секторе, их называют «впадины и прогибы тихоокеанской группы». Они распространены в Прибайкалье, Монголо-Охотском поясе, в Северном Китае и на каледо-нидах Катазии. Эти впадины очень отличаются от всех других впадин и не могут быть отнесены ни к платформенным, ни к геосинклинальным структурам.

Методы региональной геологии

В настоящее время визуальная геологическая съемка дополняется геофизическими работами, бурением и аэрофотосъемкой.

Геофизические методы основаны на том, что разные горные породы имеют неодинаковые физические свойства. В равнинных областях, где коренные породы лежат под толщей четвертичных отложений, с помощью специальных приборов измеряется сила тяжест-:. электропроводность, плотность, величина теплового потока и другие ве—личины, выражающие различные физические свойства горных\» пород. По получаемым значениям судят о том, какие породы слагают данную область, как они залегают, какова их мощность. Это значительно удешевляет стоимость геологических работ, так как позволяет бурить без керна, а иногда и совсем не бурить.

Аэрофотосъемка производится в хорошо обнаженных районах. На получаемых снимках поверхности отражены особенности гео-.логического строения: смена разных по составу пород, тектонические контакты и другие детали, которые могут быть не замечены в процессе визуального изучения обнажений. Аэрофотосъемка увеличивает точность работ и позволяет производить съемку труднодоступных районов.

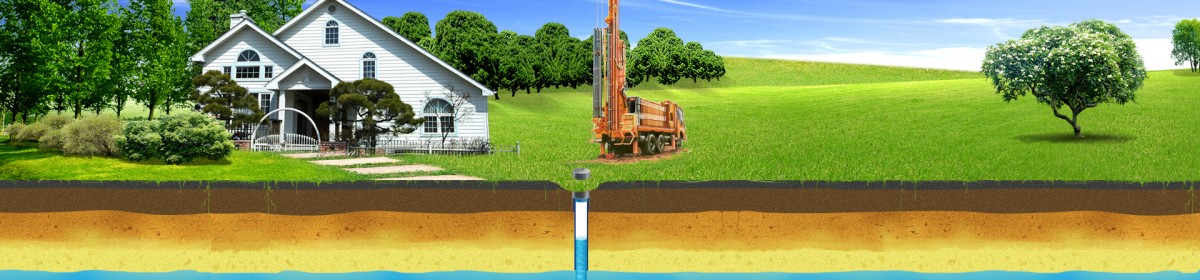

Глубокое бурение. Глубокие, или как их называют, опорные -скважины на платформах бурятся до кристаллического фундамента, а -если последний лежит глубоко, скважины бурят на технически возможную глубину.

Выступы фундамента. Алданский щит

Из всех докембрийских структур в пределах Алданского щита развиты главным образом саамские. Они сложены очень мощным (15—20 км) геосинклинальным комплексом архея, который называют албанским. Это —* гранатовые, кианитовые, рутиловые, силлима-нитовые гнейсы, чарнокиты, сланцы, амфиболиты, линзы мраморов и широко распространенные здесь железистые кварциты, а также гней-совидные гранитоиды и связанные с ними зоны гранитизации и мигма-тизации.

Карельский складчатый комплекс образует лиь крайнюю, юго-восточную часть щита, а также окружающие Алданский щит с юга и запада поднятия — Олекминскую зону, Чарскую глыбу и сводовое поднятие Станозого хребта. Протерозойские отложения этого комплекса представлены кристаллическими сланцами и эффузивами, претерпевшими зеленокаменное изменение. Мощность этой толщи 1000 м. Ее относят к нижнему протерозою.

Урал

От Русской платформы он отделен Предуральским краевым прогибом. В восточном направлении в сторону Западно-Сибирской плиты складчатые структуры Урала постепенно погружаются и перекрываются мезо-кайнозойским осадочным чехлом. По геофизическим данным и данным глубокого бурения складчатые структуры Урала прослеживаются под осадочным чехлом на 100—200 км восточнее и на 400—500 км южнее их выходов на поверхность. На севере они перекрыты водами Ледовитого океана и только на Новой Земле выходят структуры, являющиеся продолжением западной зоны Урала.

Тектоническое строение

Урал состоит из узких линейно вытянутых антиклинориев и син-клинориев. В ядрах антиклинориев выходят структуры древнего до-герцинского (доуральского) основания Урала. Простирание этих древних структур иногда совпадает с простиранием структур Урала. Однако гораздо чаще такое совпадение не имеет места. Особенно резкое отличие наблюдается на севере.

Антиклинории и синклинории Урала отличаются очень выдержанным меридиональным простиранием. Лишь в некоторых местах оно отклоняется от меридионального. Это особенно характерно для Северного Урала, где меридиональные простирания сменяются северо-восточными и северо-западными.

Области кайнозойской складчатости

Все эти сооружения входят в состав мощного Альпийско-Гималай-ского пояса.

Альпийско-Гималайский пояс — чрезвычайно сложно построенная область земной коры. Активное его развитие происходило в течение мезозоя и кайнозоя. Этот пояс состоит из разнородных и разновозрастных структурных элементов. Он сформировался на месте обширного сложно построенного Европейско-Азиатского палеозойского пояса, а в восточной части и на месте древних платформ. Таким образом, он является вторичным, наложенным геосинклинальным поясом.

В строении этого пояса очень большую роль играют крупные срединные массивы и котловины внутренних морей. Они занимают не меньшие площади, чем складчатые геосинклинальные сооружения. Последние обычно «обтекают» эти массивы, протягиваясь между ними и образуя ветви. Это в какой-то мере является доказательством более древнего возраста массивов, которые представляют собой приподнятые (межгорные впадины) или погруженные (морские впадины) участки герцинского или более древнего основания.

В пределах некоторых массивов, образующих котловины внутренних морей (Черного, южной части Каспия, западной части Средиземного моря), земная кора испытала перерождение, которое заключалось в ее «океанизации». В результате эти области земной коры имеют океанический тип строения.

Сохранение организмов в ископаемом состоянии

Условия сохранения. Чтобы организм сохранился в ископаемом состоянии, необходимо прежде всего, чтобы он имел скелет, под которым понимают любое минеральное образование (раковинка, кости позвоночных, иголочки губок и т. д.). Мягкое тело сохраняется в ископаемом состоянии исключительно редко. Примером такой исключительности являются трупы мамонтов и волосатых носорогов, находимые в ископаемых льдах Сибири, носорогов и птиц — в асфальте и озокерите нефтеносных районов, цветы и насекомые — в янтаре. Вторым важным условием сохранения органических остатков является их быстрое захоронение. Толща осадков затрудняет доступ кислорода, и разрушение замедляется. Это два основных условия. Немаловажную роль играют также процессы диагенеза и метаморфизма, которые могут приводить к растворению раковин (при диагенезе) и перекристаллизации породы (при метаморфизме), в результате чего органические остатки уничтожаются.

После захоронения органические остатки подвергаются преобразованиям, из которых наиболее распространенными процессами являются окаменение и обугливание.

Класс брюхоногие (gastropoda)

Раковина брюхоногих представляет собой чаще всего трубочку, закрученную в нисходящую спираль. Каждый последующий оборот полностью закрывает предыдущий или прилегает к нему. Если внутренние, брюшные стороны оборотов соприкасаются, образуется столбик, если же соприкосновения не происходит, возникает углубление — пупок. У некоторых брюхоногих раковина колпачковидная или червеобразная. Та часть раковины, откуда начинается ее рост, называется вершиной. На противоположном коне имеется отверстие-—устье (апертура), через которое животное общается с внешней средой. Край устья — губы, наружная и внутренняя, может быть сплошным без выреза или имеет вырез для сифона—трубки, образованной мантией и проводящей воду к жабрам. Вся раковина, за исключением последнего оборота, называется завитком. Он может иметь разные размеры и форму, разное количество оборотов. По форме раковины гастропод чрезвычайно разнообразны. С поверхности они часто «украшены» ребрами, шипами, бугорками, бороздами и т. д. Наружный органический слой раковины нередко ярко окрашен. Внутренний — часто перламутровый.

Мягкое тело очень разнообразно по форме, но чаще всего оно продолговатое. Из устья раковины высовывается мощная нога, форма которой зависит от образа жизни. У ползающих форм нижняя сторона ее плоская. На ноге имеется роговая или известковая крышечка, которая закрывает отверстие раковины, когда нога втягивается внутрь раковины.

Надкласс четвероногие (tetrapoda)

Способы и приемы консервации ископаемых остатков

Слепки и отливки. Они изготовляются в том случае, когда окаменелости представляют собой пустоты и полости, оставшиеся после растворения органических остатков. Стенки таких пустот повторяют детали строения организмов. Слепки изготовляются из пластилина, смеси, состоящей из одной части воска, одной части канифоли и двух частей гипса, из гуттаперчи и из массы «стне», применяемой в зубоврачебной практике.