На обычных геологических картах четвертичные отложения показаны только в тех местах, где они имеют значительную мощность и где поведение границ более древних геологических образований нам неизвестно. Для четвертичных отложений составляются специальные карты, на которых они расчленены по времени и условиям образования.

Изучением четвертичных отложений занимается наука четвертичная геология, основоположником которой является А. П. Павлов.

Продолжительность четвертичного периода 1,5—2 млн. лет. Он начинается с материкового оледенения Северного полушария и эту часть четвертичного периода выделяют под именем нижнечетвертичной, ледниковой эпохи. Следующая за ней эпоха, когда ледники приняли современные очертания, называется верхнечетвертичной, послеледниковой.

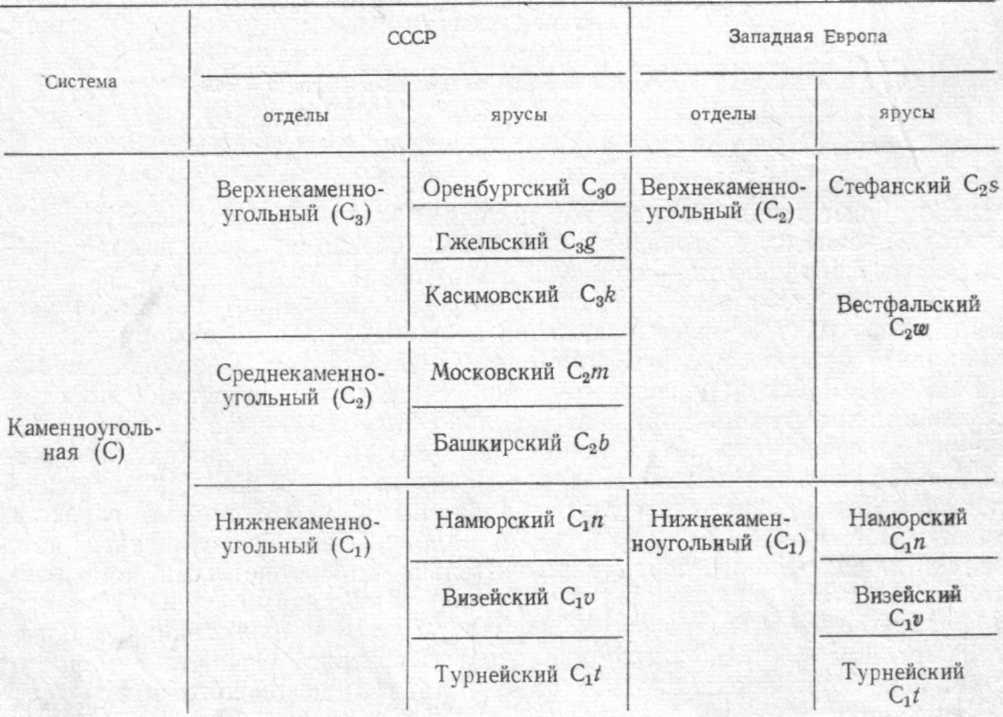

В ледниковую эпоху размеры ледников не оставались неизменными. И поэтому эту эпоху делят еще на ледниковые и межледниковые века. В Западной Европе ледниковые века получили названия: гюнцский, миндельский, рисе кий, вюрмский. У нас в Европейской части СССР ледниковый отдел также делят на несколько ледниковых и межледниковых ярусов, которые приведены в табл. 13.

Такое деление четвертичного периода и четвертичной системы не единственное. Для стратиграфическсго расчленения четвертичной системы на отделы используют и палеонтологический метод. По органическим остаткам ее делят на плейстоцен (нижний отдел) и голоцен (верхний отдел). Такое двухчленное деление четвертичной системы оказывается недостаточно детальным и поэтому еще в 1932 г. на конференции Международной ассоциации по изучению четзертичного периода было решено делить его на четыре эпохи, а систему на четыре отдела: эоплейстоцен, мезоплейстоцен, неоплейстоцен и голоцен.