Рифей сложен мощной (1,5—3 км) толщей сланцев, филлитов, песчаников, кварцитов, мраморизованных известняков и доломитов.

Палеозой. В раннем палеозое в этой области происходило энергичное прогибание и накопление геосинклинальных формаций.

Кембрий образует лишь небольшие выходы. Он сложен кремнистыми, углисто-глинистыми и другими сланцами, алевролитами, карбонатными породами и прослоями джеспилитов. В этих породах найдены остатки нижнекембрийских брахиопод и археоциаты. Мощност этих отложений 1000—2500 м.

К ордовику условно относят толщу доломитов и известняков с прослоями глинистых сланцев и конгломератов, развитую в Нерчин-ско-Заводском районе. Мощность этих отложений около 1500 м.

Силур распространен мало. В бассейне р. Зеи он представлен толщей 3—4 км, сложенной песчаниками, глинистыми и кремнистыми сланцами, прослоями туфов, туфопесчаников и покровами диабазовых порфиритов. В Восточном Забайкалье к силуру относят известняки и доломиты. В силурийских отложениях содержится богатая фауна брахиопод. Мощность силурийских отложений в Восточном Забайкалье 600—700 м.

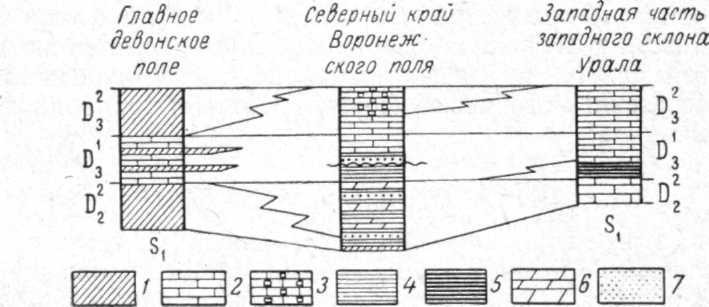

В конце силура и в начале девона в Монголо-Охотской области происходят каледонские складкообразовательные движения и поднятия. Однако эти движения не привели к ликвидации геосинклинального режима. Более того, в последующее время эта область переходит к еще более активному прогибанию.

Девонские отложения распространены в тех же местах, где и силурийские, но значительно шире. Это разнообразные терригенные, карбонатные, кремнистые отложения, эффузивы и их туфы. Они содержат богатую фауну брахиопод и табулят. Мощность девона до 3000 м.