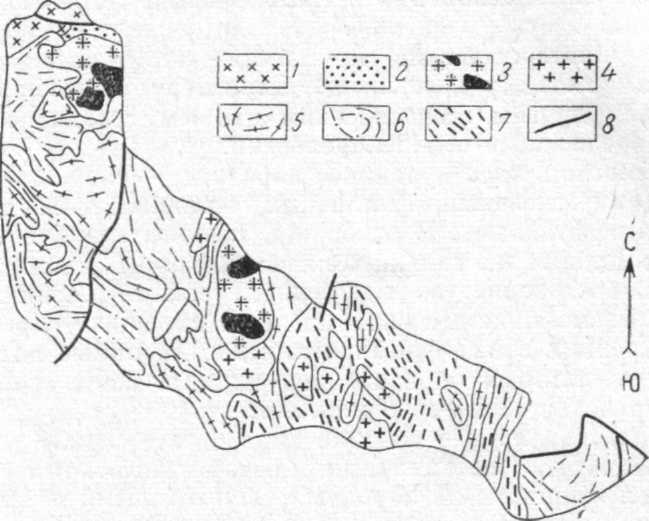

В неогене в результате очень активного развития альпийских движений происходит грандиозная перестройка, дальнейшее усложнение-строения земной коры и формирование современного рельефа. В геосинклинальных областях эти движения приводят к поднятию всех современных горных сооружений. Приобретают свой современный облик: Альпы, Карпаты, Апеннины, Балканы, Атлас, Динариды, Кавказ, Крым, горы Малой Азии, Гиндукуш, Каракорум, Памир, Гималаи. По берегам Тихого океана, по окраинам материков, поднимаются Анды, окраинные складки Кордильер, горы Корякско-Камчатской области и некоторые другие. Причленившиеся альпийские складчатые сооружения увеличивают размеры Евразии и других материков, контуры их принимают очертания, близкие к современным (рис. 94). В Тихом океане поднимаются современные острова — Курильские, Алеутские, Японские, Филиппинские, Ново-Гвинейские и др.

Рядом с поднимающимися горными сооружениями отдельные участки земной коры испытывают значительные опускания, образуя предгорные и межгорные впадины и прогибы. Так образуются северная и южная полоса предгорных прогибов — Предпиринейский, Эбро, Пред-альпийский, Предкарпатский, Предкавказский, Предкопетдагский, Месо-потамский и другие и Рионо-Куринская, Валахская, Венгерская, Тарим-ская и другие межгорные впадины. Образуются также впадины, заполненные полузамкнутыми внутренними морями — впадины Тирренского моря, западной частя Средиземного, Адриатического, Черного, Каспийского морей, и окраинные моря — Охотское, Японское, Южно-Китайское, Восточно-Китайское и др.