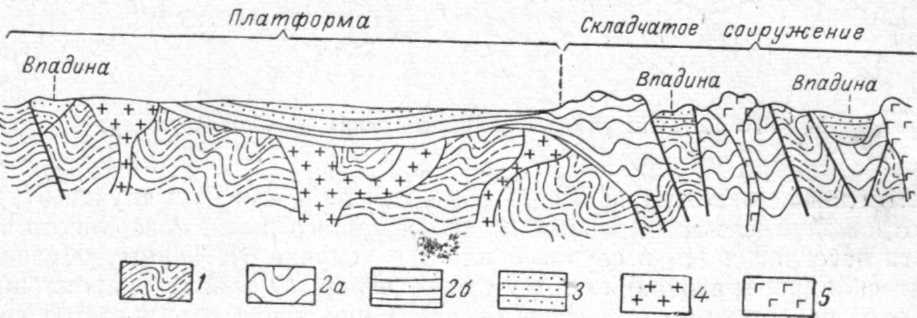

Выяснение условий образования горных пород и восстановление характера движений земной коры позволяет создать фациальные, литоло-го-фациальные и палеогеографические карты. Такие карты составляют для определенных отрезков геологической истории. Чем короче отрезок времени и чем меньше площадь, тем точнее карта.

На фациальных картах выделяют области распространения тех или иных фаций. Очень часто на таких картах показан также и литологический характер тех отложений, которыми эти фации представлены. Такие карты называются литолого-фациальными.

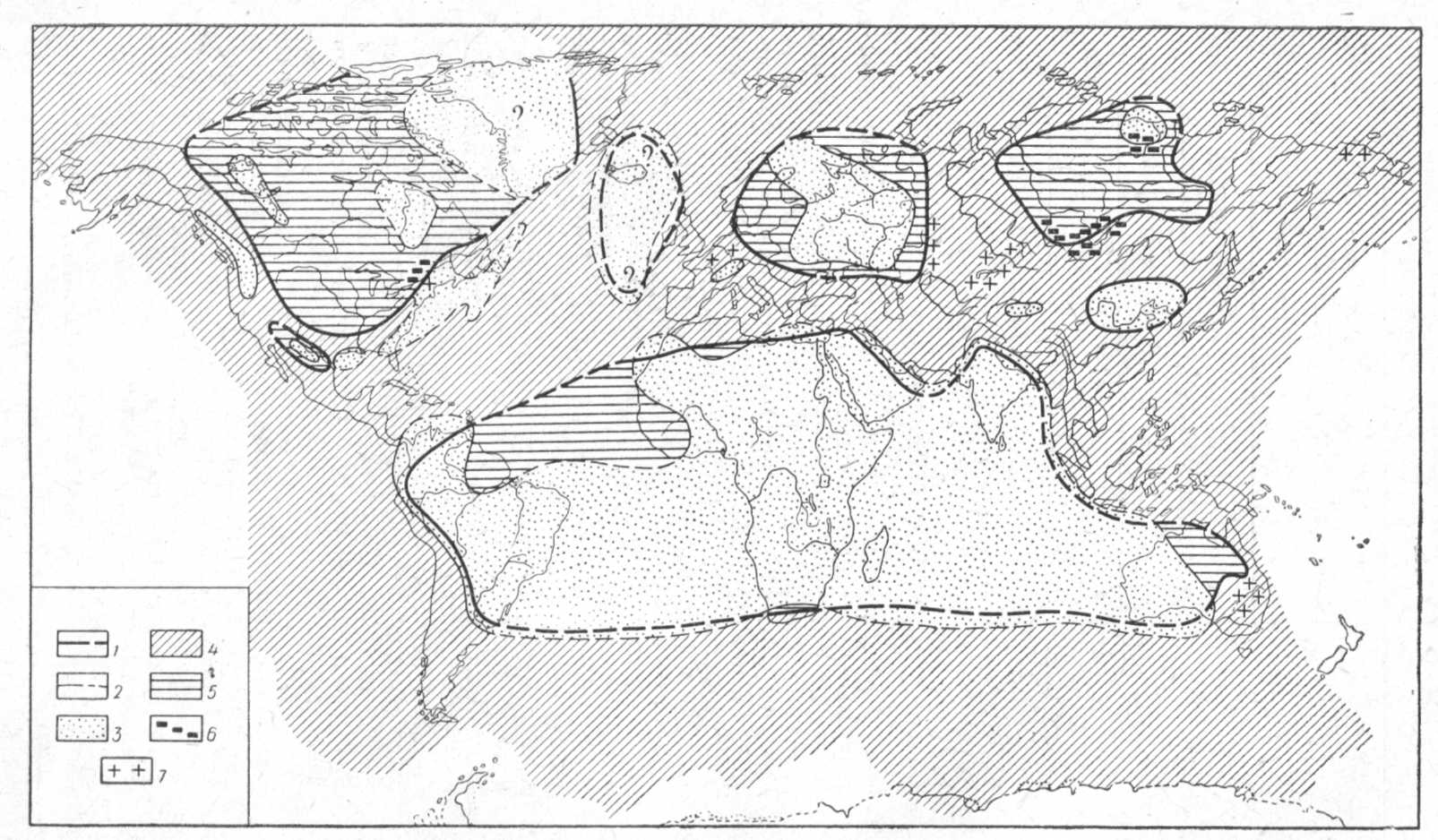

На палеогеографических картах показана древняя география Земли или участка земной поверхности: распределение суши и моря, областей вулканической деятельности, горных сооружений, областей распространения бассейнов с ненормальной соленостью и другие особенности. Эти карты составляются путем нанесения на современную географическую основу контуров древних орей. Береговую линию их проводят по внешней стороне площадей распространения отложений верхней подзоны шельфа. После нанесения контуров древних морей белые пятна, оставшиеся за этими контурами, считают континентом.

На фациальных картах выделяют области распространения тех или иных фаций. Очень часто на таких картах показан также и литологический характер тех отложений, которыми эти фации представлены. Такие карты называются литолого-фациальными.

На палеогеографических картах показана древняя география Земли или участка земной поверхности: распределение суши и моря, областей вулканической деятельности, горных сооружений, областей распространения бассейнов с ненормальной соленостью и другие особенности. Эти карты составляются путем нанесения на современную географическую основу контуров древних орей. Береговую линию их проводят по внешней стороне площадей распространения отложений верхней подзоны шельфа. После нанесения контуров древних морей белые пятна, оставшиеся за этими контурами, считают континентом.